放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

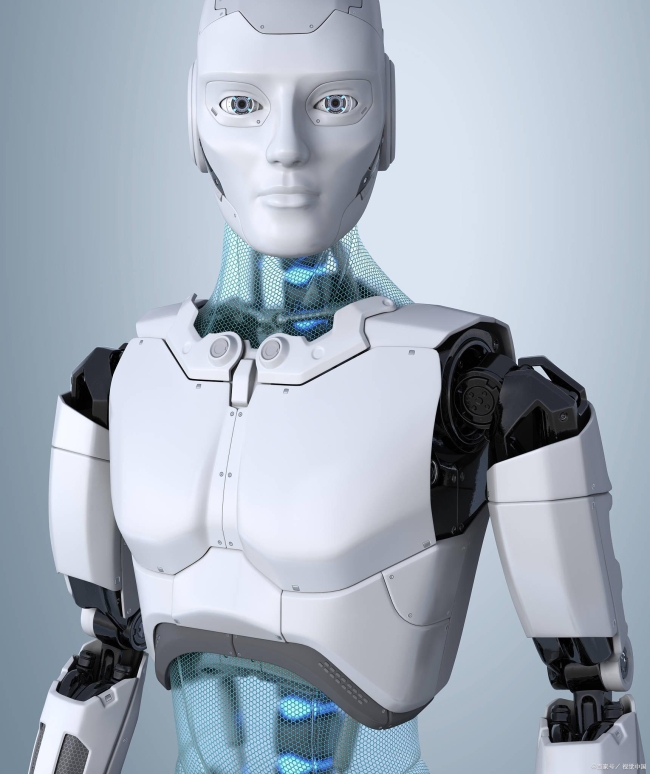

在全球科技浪潮中,人工智能、量子计算、区块链等领域频频占据舆论高地,而机器人技术的讨论度却远不如这些“风口”热门。然而,越来越多的专家认为,随着多种前沿技术的交汇与融合,机器人或许将成为下一轮科技革命中最具战略意义的“通用技术”。

从趋势来看,中国、韩国、日本等国家和地区早已制定国家级战略,推动机器人研发和应用的全面升级,而美国在这方面的动作则显得迟缓。政策层面的缺位,直接导致美国机器人普及率偏低,产业链发展滞后,逐渐被竞争对手甩开。

机器人可以被理解为一种能通过编程执行多任务、能与环境交互、甚至无需人工输入即可独立运作的机器。无人机、自动驾驶等自主系统也常被纳入机器人范畴。但本文聚焦于传统意义上的工业与服务机器人。

未来几十年,机器人很可能成为推动生产力飞跃的关键力量。无论是城市垃圾清运、街区与公园清洁、餐饮配送、酒店服务,还是仓储理货、建筑施工、道路养护,机器人都具备潜在的替代能力。在农业环节,它们能够完成果蔬采摘等高度依赖人力的工作;在养老与医疗领域,机器人护理能有效降低人工成本;在制造与采矿等行业,机器人更能显著提升生产效率,尤其是在流水线装配与物资运输方面。

有学者将机器人比作智能手机:智能手机在硬件与通信技术支撑下催生了大量前所未有的应用,而机器人同样具备成为平台型技术的潜质。随着硬件、软件以及人工智能能力的持续进步,其潜能远未被完全挖掘。

近年来,随着数字制造技术的进步,机器人应用门槛不断降低。美国密歇根制造技术中心专家指出,一些机器人与智能传感器的成本在短短三年内下降了约八成——三年前需要七十五万美元才能完成的项目,如今仅需十万美元即可实现。这意味着投资回报周期明显缩短。对中小型企业而言,投入1.2到2年即可回本;大型企业则普遍在2至5年内收回成本。

然而,尽管成本降低,机器人在易用性、灵活性与质量稳定性方面仍有待突破。麻省理工学院机器人专家罗德尼·布鲁克斯直言:提出设想容易,做出原型不算难,但要大规模推广才是真正的难题。

机器人不仅需要被研发,更需要在产业中大规模应用。国际机器人联合会数据显示,2022年美国每万名制造业工人拥有285台机器人,全球排名第九,较2017年的第七位有所下滑。而韩国以1012台高居榜首,密度是美国的3.5倍;德国、日本和中国大陆的数字也均在400台左右,显著高于美国。

若再考虑工资水平,美国的落差更为明显。研究发现,美国制造业的机器人实际应用率仅达预期的70%,全球仅排第十三位。而中国大陆、韩国和新加坡则远超预期值,分别达到12.5倍、8.5倍和5.3倍。值得注意的是,美国制造业中真正使用机器人的企业比例仅为8.3%。这无疑限制了整体效率提升。

美国在机器人产业上的迟滞并非偶然。与其他国家积极出台税收优惠和专项补贴不同,美国政策环境对机器人应用缺乏支持。部分原因在于美国社会长期存在“机器人抢走工作”的担忧,虽然多项研究表明机器人普及与就业并非简单的对立关系。

研究机构也发现,文化态度对机器人普及度有重要影响。那些社会整体更认可机器人价值的国家,其产业实际应用率也更高。相反,美国对机器人态度的保守,使得国家层面的战略始终缺位,行业应用率自然难以提升。美国国家科学基金会的年度调查甚至显示,所有行业中仅有1.3%的企业将机器人纳入生产流程。

美国在机器人研究方面仍有优势,但在制造环节却逐渐失去主导地位。实验室里的前沿突破未能有效转化为产业优势。2022年,日本占据全球46%的机器人产量和36%的出口份额,而美国至今没有一家能够大规模量产工业机器人的主流企业。

从贸易数据看,美国在机器人领域长期依赖进口。2024年,美国工业机器人出口额仅1.69亿美元,而进口额高达7.07亿美元。这种供需结构让美国在全球竞争中愈发被动。

当然,美国并非毫无亮点。总部位于马萨诸塞州的泰瑞达机器人公司旗下的优傲机器人和名傲机器人,分别在协作机器人与自主移动机器人领域处于行业前沿。但整体而言,美国机器人产业仍缺乏规模化的制造生态,难以与东亚强国抗衡。

机器人正走向更多场景的深度应用,并有望在未来半个世纪成为最具影响力的技术之一。与中国、韩国、日本等国相比,美国的落后不仅体现在机器人普及率低,更反映在政策支持不足与制造业生态缺陷。若美国不能尽快补齐短板,未来可能在这一轮关键的科技竞赛中逐步边缘化。

机器人革命已经开场,而美国似乎还未真正入局。

配资炒股网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。